Как занести инфекцию под кожу

Обновлено: 19.06.2024

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Панариций: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Панариций — острое гнойное воспаление тканей пальцев верхних и, реже, нижних конечностей. Заболевание считается одним из самых частых в гнойной хирургии и составляет до 46% случаев от всех обращений, потребовавших хирургического лечения в условиях поликлиники.

Причины возникновения панариция

Панариций может образоваться в результате видимой или незаметной микротравмы. В 33% случаев за развитие воспаления ответственны мелкие колотые раны и занозы, в 25% – ссадины и мелкие царапины. Причиной панариция могут стать травмы, полученные во время выполнения маникюра или инъекции, заусенцы, вросший ноготь (из-за особенностей его анатомического строения или неправильного подстригания).

Некоторые химические вещества, попадая на кожу пальцев, оказывают на нее токсическое воздействие, создавая условия для проникновения возбудителей инфекции. Через поврежденную кожу пальца проникают бактерии, которые и вызывают гнойно-воспалительный процесс, – чаще всего речь идет о золотистом стафилококке, реже – о стрептококке, кишечной палочке, протее. Микрофлора в гнойном очаге может быть представлена микробными ассоциациями из трех и более микроорганизмов.

К возникновению панариция предрасполагают сахарный диабет 2 типа, авитаминозы, нарушения кровообращения.

Классификация заболевания

Выделяют поверхностные и глубокие формы панариция.

- костный панариций (острый и хронический),

- сухожильный панариций,

- суставной панариций,

- костно-суставной панариций,

- пандактилит.

Симптомы панариция

Основным симптомом заболевания всегда является интенсивная пульсирующая боль. Иногда боль усиливается в ночные часы и лишает пациента сна, служит признаком необходимости срочного обращения за медицинской помощью и, возможно, проведения операции.

Гнойник может самопроизвольно вскрыться, в этом случае болевой синдром стихает, что создает ложное впечатление улучшения состояния.

Боль сопровождается отеком мягких тканей и покраснением, но при глубоких панарициях покраснение может отсутствовать или быть незначительным. По мере развития воспалительного процесса ограничивается движение в пальце, особенно при глубоких формах с поражением суставов или сухожилий. У пациента могут наблюдаться повышением температуры тела, слабость, недомогание.

Самой легкой формой заболевания считается кожный панариций. Гнойный очаг формируется в толще кожи, под эпидермисом, в то время как остальные ткани не поражены. Образующийся серозный, серозно-геморрагический или гнойный экссудат приводит к отслойке эпидермиса и формированию пузыря. Около 80% случаев кожного панариция регистрируются на ладонной поверхности пальцев.

Одна из самых частых форм заболевания – подкожный панариций, проявляющийся воспалительным процессом в подкожной жировой клетчатке. В 80-90% случаев процесс локализуется на ладонной поверхности дистальной фаланги, чаще I, II и III пальцев руки. Воспаление клетчатки вызывает отек, который сдавливает сосуды и вызывает сильные пульсирующие боли.

Пораженная фаланга становится красной, отечной, горячей. При этой форме температура может повышаться до 38оС.

При подногтевом панариции воспаление развивается под ногтевой пластиной в результате травмы или попадания занозы под ноготь. Пациент испытывает постоянную распирающую боль, усиливающуюся при надавливании на ноготь, палец отекает, становится горячим. Накапливающийся гнойный экссудат может отслоить ноготь. Возможно повышение температуры тела.

Паронихия – это воспаление околоногтевого валика, которое возникает при его повреждении. Валик становится отечным, гиперемированным, гной скапливается под ногтевым валиком и может просвечивать через кожу.

Сухожильный панариций (гнойный тендовагинит) представляет собой глубокую, тяжелую форму воспалительного процесса, который чаще всего развивается в результате позднего или неэффективного лечения подкожного панариция или как следствие травмы. При сухожильном панариции пациенты отмечают интенсивную дергающую и распирающую боль вдоль всего сухожилия, усиливающуюся при сгибании и разгибании пальца, пассивные движения сильно ограничены. Палец может находиться в вынужденном полусогнутом положении и отекать на всем протяжении, иногда воспаление переходит на кисть и предплечье.

Суставной панариций возникает как следствие прогрессирования подкожного и сухожильного панариция, а также в результате травмы тыльной стороны пальца с первичным повреждением капсулы межфалангового сустава. При суставном панариции воспаляются межфаланговые или пястно-фаланговые суставы, в которых накапливается воспалительный экссудат. В результате палец приобретает колбообразный или веретенообразный вид с максимальным объемом в области сустава. Кожа над суставом становится гладкой, блестящей и гиперемированной. Боль усиливается при попытке совершить любое движение. Длительное течение заболевания чревато разрушением суставных хрящей и распространением процесса на костную ткань.

Костный панариций – это воспалительный процесс, протекающий в костях пальцев. Он возникает в результате перехода инфекции с окружающих тканей на кость или как следствие обширной травмы. Для костного панариция характерна распирающая, пульсирующая боль. При локализации процесса на ногтевой фаланге возникает отек, а фаланга становится похожа на колбу. Кожа сильно гиперемирована, горячая. Появляются признаки общей интоксикации: повышение температуры, озноб, головная боль, слабость. Формирование гнойного свища свидетельствует о развитии хронического панариция.

Наиболее тяжелая гнойная патология пальца – пандактилит. Он характеризуется поражением всех анатомических структур пальца (кожи, клетчатки, сухожилий, костей и суставов) и распространяется минимум на две фаланги.

Пандактилит чаще всего рассматривается как следствие запоздалого/недостаточного лечения других форм панариция или как результат обширной травмы пальца. На всем протяжении воспаления наблюдается отек, палец резко утолщен, имеет багрово-синий цвет, очень болезненный, активные и пассивные движения невозможны. Часто образуются множественные свищи, из которых сочится гнойное отделяемое. Палец принимает вынужденное полусогнутое положение. Наблюдается общая интоксикация, регионарные лимфоузлы увеличены и болезненны. При этой форме очень высок риск потери фаланги или всего пальца.

Диагностика панариция

Диагноз панариция врач может установить на основании клинического осмотра. Рекомендованные обследования:

Синонимы: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count (CBC with diff), Hemogram. Краткое описание исследования Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ См. также: Общий анализ – см. тест № 5, Лейкоцит.

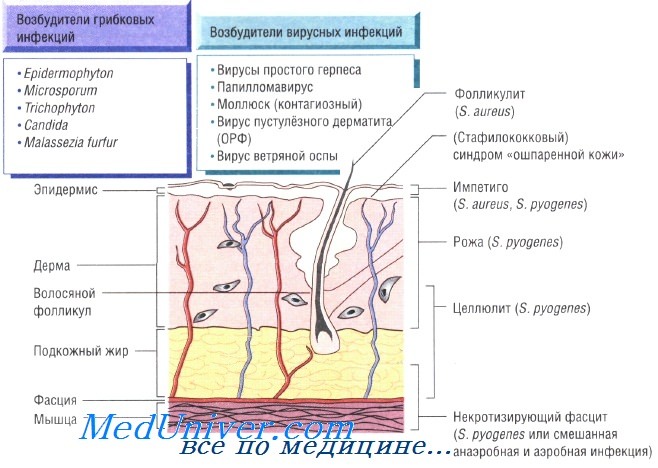

Инфекции кожи и мягких тканей: причины, диагностика, лечение, профилактика

Бактериальные инфекции кожи. Передача кожных инфекций осуществляется посредством контактного механизма. Заболевания быстро распространяются в местах скопления людей и в условиях антисанитарии. Возбудителями кожных инфекций могут быть многие микроорганизмы. Наиболее распространены Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes.

Бактерии возбудители инфекций кожи и мягких тканей:

- S. aureus: импетиго, фурункулёз, невскрывающийся фурункул, токсический эпидермальный некролиз, острая паронихия

- S. pyogenes: целлюлит, рожа, импетиго

- С. diphtheriae: дифтерия (кожная форма)

- М. tuberculosis: волчанка обыкновенная

- М. marinum: хронические язвенные поражения кожи

- М. ulcerans: деструктивные язвы (язва Бурули)

- С. minutissimum: эритразма

- Pseudomonas aeruginosa: колонизация ожогов

- Erysipelothrix rhusiopathiae: эризипелоид

При целлюлите, вызванном S. pyogenes, S. aureus, Pasteurella multocida, реже вибрионами, обитающими в морской воде, и грамотрицательными бациллами, происходит поражение всех слоев кожи. Микроорганизмы проникают в организм человека через повреждённые участки кожи, раны и места укусов насекомых. Эмпирическое лечение флуклоксациллином необходимо начинать до получения результатов бактериологического исследования. В тяжёлых случаях применяют внутривенные антибактериальные препараты (бензилпенициллин и флуклоксациллин).

Некротизирующий фасцит — быстро прогрессирующая инфекция, поражающая также кожу и подкожную клетчатку. Заболевание развивается в результате микст-инфекции, вызванной аэробными и анаэробными микроорганизмами, а также вследствие моноинфекции S. pyogenes. Болезнь быстро прогрессирует и может привести к смерти пациента за очень короткое время. Большую роль в лечении играет успешное иссечение инфицированных некротических тканей, проводимое на фоне лечения бензилпенициллином, цефалоспоринами третьего поколения и метронидазолом.

Эритразма — поверхностная инфекция, возникающая на сгибательных поверхностях конечностей и вызываемая Corynebacterium minutissimum. Очаги поражения флюоресцируют в ультрафиолетовом свете. Возбудитель может быть выделен при посеве. Для лечения применяют эритромицин или тетрациклин.

Рожа — стрептококковая инфекция, поражающая органические участки кожи на лице или голенях. При обследовании отмечают обычно повышение количества лейкоцитов в периферической крови. Для лечения назначают приём внутрь амоксициллина и флуклоксациллина; в тяжёлых случаях может потребоваться внутривенное введение антибиотиков.

Эризипелоид — зоонозная инфекция, вызываемая Erysipelothrix rhusiopathiae. Местный очаг (обычно пальцы рук) характеризуется развитием эритемы красно-фиолетового цвета. В группу риска входят мясники (поражаются пальцы рук при работе с инфицированным мясом, чаше свиньи) и рыбаки. В большинстве случаев заболевание разрешается самостоятельно, но применение внутрь пенициллина или тетрациклина позволяет ускорить процесс выздоровления, назначение антибиотиков обязательно при развитии вторичной бактериемии.

Ожоги могут стать причиной инфекции, вызванной Pseudomonas aeruginosa, S. aureus, S. pyogenes и иногда бактериями кишечной группы. Возможно заражение антибиоти-коустойчивыми формами микроорганизмов. Бактериальное поражение может привести к отторжению пересаженной кожи и вторичной бактериемии.

Паронихия. Паронихия, или воспаление околоногтевой ткани, — распространённое заболевание, возникающее вследствие бактериальной инвазии (например, S. aureus) в местах повреждения кутикулы. При этом возникают боль, отёчность с последующим формированием небольшого абсцесса. Абсцесс дренируют и назначают антибактериальную терапию (флуклоксациллин и др.).

Причины инфекций кожи

Кожные проявления системных инфекций

На коже могут отражаться проявления системных инфекций. Ярким примером может служить петехиальная сыпь при менингококковой септицемии — несомненный признак тяжёлого сепсиса. У пациентов с синегнойной септицемией на коже возникают гангренозные очаги (гангренозная эктима). Менее выражены кожные изменения при эндокардите (кровоизлияния у оснований ногтей). При стафилококковой септицемии возникают участки инфаркта кожи, а при некоторых вирусных заболеваниях высыпания на коже становятся частью характерной клинической картины (ветрянка и корь).

Для вируса простого герпеса кожные покровы — первичный очаг инфекции. Некоторые штаммы Staphylococcus aureus и бета-гемолитических стрептококков вызывают системные заболевания, обусловленные действием токсинов и сопровождающиеся различными кожными изменениями: при синдроме токсического шока — генерализованная и сыпь на ладонях, при скарлатине — сыпь с бледностью носогубного треугольника, а при синдроме ошпаренной кожи у новорождённых — сильное шелушение.

Бородавки как инфекция кожи

Папилломавирус человека поражает клетки кожи и усиливает их репликацию, в результате чего формируется бородавка (папиллома). Существуют папулёзные, пятнистые и мозаичные виды папиллом, а также подошвенная (роговая) бородавка. Заболевание передаётся при непосредственном контакте с больным, а также через предметы общего пользования особенно при повышенной влажности (при совместном купании в бассейне).

Передача генитальных бородавок (остроконечных кондилом) осуществляется половым путём. Диагноз устанавливают на основании клинических признаков. Для определения вируса остроконечных кондилом применяют реакцию иммунофлюоресценции и полимеразную цепную реакцию.

Папилломавирусы вызывают злокачественные новообразования шейки матки (тип 16 и 18) и гортани (тип 6 и 11). В настоящее время существуют вакцины против виусов типа 16 и 18, которые формируют продолжительный иммунитет.

Папилломы со временем самостоятельно исчезают, не оставляя рубцов (за исключением случаев у людей со сниженным иммунитетом). Очень часто для самолечения применяют местные кератолитические вещества (салициловая кислота). При генитальных бородавках используют подофил щитовидный*. В качестве альтернативы применяют криотерапию, ускоряющую исчезновение папиллом. Прижигание в настоящее время не рекомендуют для частого использования у одного пациента.

Некоторые штаммы поксвирусов поражают кожный покров и вызывают возникновение характерных симптомов (например, контагиозный моллюск и контагиозный пустулёзный дерматит).

Дерматофитозы - грибковые инфекции кожи

Клинические признаки дерматофитозов. При дерматофитии (стригущем лишае) возникают бляшки, сопровождаемые зудом и покраснением. Со временем их диаметр увеличивается, а в центре образуется бледное пятно. При хроническом поражении ногтей наблюдают обесцвечивание и истончение ногтей, а при заболеваниях кожи головы — облысение и рубцевание. В основе названия заболевания лежит место заражения, например дерматофития головы (tinea capitis — стригущий лишай), дерматофития туловища (tinea corporis).

Лабораторная диагностика грибковых инфекций кожи. При инфекции кожного покрова отмечают свечение поражённых участков в ультрафиолетовом свете.

В лабораторию доставляют сухие соскобы с поражённых участков кожи, образцы ногтей и волос. При нагревании в растворе натрия гидроксида они обесцвечиваются, и во время микроскопии становятся видны гифы грибов. Дерматофиты растут на декстрозосодержащем агаре Сабурада при температуре 30 °С в течение четырёх недель.

В основе идентификации лежат морфологические свойства колоний, особенности микроскопической картины (окраска лактофеноловым синим), биохимическое исследование, а также секвенирование 18S рибосомальной РНК гена.

Лечение грибковых инфекций кожи. При дерматофитозах применяют местные препараты группы имидазола (миконазол, клотримазол, тиоконазол или аморолфин). При некоторых формах инфекции назначают тербинафин (внутрь) в течение нескольких недель.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

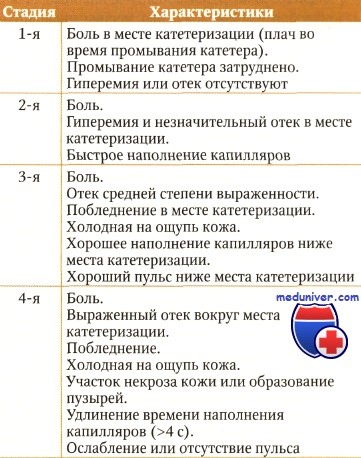

Что делать при попадании лекарств под кожу? Первая помощь при экстравазации

Лечение и первая помощь при экстравазации - попадании лекарств под кожу. Объем вмешательства зависит от стадии экстравазации, вводимого раствора и специфических антидотов. Схема лечения повреждений 3-4-й стадии не разработана. При отсутствии рандомизированных контролируемых исследований некоторые организации опубликовали протоколы лечения, основанные на собственном опыте, серии случаев и единичных достоверных данных.

1. Во всех случаях экстравазации - попадании лекарств под кожу выполняют следующее:

а. Немедленно прекращают внутривенную инфузию.

б. Убирают стягивающие повязки, которые могут действовать как жгут (например, при фиксации конечности).

в. Придают конечности возвышенное положение для уменьшения отека.

г. Местно применяют согревающие и охлаждающие пакеты, что спорно. Под действием тепла происходит местная вазодилатация, способствующая реабсорбции инфильтрированных растворов. Однако, согласно данным литературы, влажные согревающие пакеты могут вызывать мацерацию кожи.

2. Экстравазация 1-й и 2-й стадии:

а. Убирают внутривенный катетер.

б. Выбирают антидот.

Стадии экстравазации - попадания лекарств под кожу

3. Экстравазация 3-й и 4-й стадии:

а. Оставляют внутривенный катетер на месте и с помощью шприца объемом 1 мл аспирируют как можно больше введенной жидкости.

б. Убирают катетер, за исключением случаев, когда необходимо введение антидота.

в. Решают вопрос об использовании гиалуронидазы или антидота.

г. Метод многократных пункций. После экстравазации кислыми или гиперосмолярными растворами развивается напряженный отек с побледнением кожи над местом инфильтрации. Использование стилета после соблюдения мер асептики дает возможность свободно вытекать инфильтрированному раствору, при этом уменьшаются отек и вероятность развития некроза. Затем накладывают повязку, смоченную физиологическим раствором, в целях улучшения дренирования.

д. Промывание физиологическим раствором. Некоторые авторы рекомендуют использовать метод промывания физиологическим раствором подкожных тканей. После обработки и инфильтрации участка 1% лидокаином подкожно вводят 500-1000 ЕД гиалуронидазы. Затем выполняют четыре маленьких разреза скальпелем по периферии участка инфильтрации. Проводят промывание. Вводят физиологический раствор через катетер, установленный подкожно в один из разрезов, жидкость изливается через другой разрез. Образовавшееся вздутие массирующими движениями выдавливают в сторону разреза для облегчения удаления веществ, излившихся из сосуда.

4. Специфические антидоты лекарств:

а. Фентоламин:

(1) Применяют при лечении повреждений в результате экстравазации вазопрессоров, например допамина и адреналина, которые вызывают повреждение тканей за счет интенсивной вазоконстрикции и ишемии.

(2) Эффект развивается практически сразу. Наиболее эффективен в течение часа, но можно вводить до 12 ч. Биологический период полувыведения фентоламина при подкожном введении составляет менее 20 мин.

(3) Механизм действия: конкурентная блокада а-адренорецепторов, приводящая к расслаблению гладкомышечных клеток и гиперемии.

(4) Для новорожденных дозы не установлены. Они зависят от размера повреждения и массы тела новорожденного.

(5) Рекомендуемые дозы варьируют в пределах от 0,01 мг/кг на одно введение до 5 мл раствора с концентрацией 1 мг/мл.

(6) Раствор в концентрации 0,5-1,0 мг/мл вводят подкожно в инфильтрированную область после удаления внутривенного катетера.

(7) Меры предосторожности. Могут возникать гипотензия, тахикардия и нарушения ритма; следует вводить крайне осторожно у недоношенных; повторно вводить в малых дозах.

б. Нитроглицерин местно:

(1) Эффективен при лечении повреждений, обусловленных экстравазацией допамина.

(2) Механизм действия: расслабление гладких мышц сосудов.

(3) Применение: 2% нитроглицериновая мазь из расчета 4 мм/кг на пораженную область, возможно повторное применение каждые 8 ч, если перфузия тканей не улучшается.

(4) Также используют трансдермальные пластыри.

(5) Меры предосторожности. Всасывание через кожу может привести к гипотен-зии.

в. Тербуталин:

(1) Эффективен в лечении периферической ишемии, возникшей вследствие экс-травазации вазопрессоров у взрослых и детей старшего возраста; о применении в неонатологической практике публикации отсутствуют.

(2) Механизм действия: периферическая вазодилатация в результате активации бета2-адренорецепторов.

(3) Вводят подкожно в концентрации 0,5-1,0 мг/мл; дозы у взрослых варьируют от 0,5 до 1 мг.

5. Лечение раны после экстравазации - попадания лекарства под кожу:

Цель лечения раны у новорожденных с частичной или полной утратой кожи заключается в достижении заживления первичным или вторичным натяжением без образования рубцов, контрактур и проведения оперативного вмешательства. Используют разные схемы лечения в разных лечебных учреждениях.

а. Промывают поврежденную область стерильным физиологическим раствором.

б. На пораженный участок наносят сульфадиазиновую мазь и меняют повязки каждые 8 ч, осторожно очищая раневую поверхность, повторно наносят мазь. Сульфонамиды повышают риск ядерной желтухи, поэтому противопоказаны новорожденным в первые 30 дней жизни.

в. Аморфные гели на водяной основе, содержащие полимер карбоксиметилцеллюлозы, пропиленгликоль и воду, сохраняют рану влажной и облегчают ее заживление. Их выпускают в форме гелей и пленок, которые можно накладывать прямо на раневую поверхность и оставлять на месте при повторных перевязках. Гель легко удаляется с помощью физиологического раствора, его меняют каждые 3 дня. Более частую смену повязок проводят при избыточной экссудации.

г. Влажно-высыхающие повязки с физиологическим раствором и повязки с повидонйодом также эффективны. Обильное нанесение повидон-йода на открытую рану не рекомендуют у новорожденных с очень низкой массой тела, поскольку всасывание йода может угнетать функцию щитовидной железы.

д. Эффективность применения антибактериальных мазей не доказана.

е. Заживление раны оценивают каждый день. Для заживления необходимо от 7 дней до 3 мес.

ж. Если рана находится на сгибательной поверхности, выполняют пассивные упражнения в пределах физиологического объема при каждой смене повязки в целях предотвращения контрактур.

6. Консультация пластического хирурга:

а. Проводят при повреждениях всей толщины кожи и значительных по площади отдельных повреждениях, обусловленных экстравазацией.

б. Могут потребоваться ферментативная или хирургическая обработка раны или трансплантация кожи.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

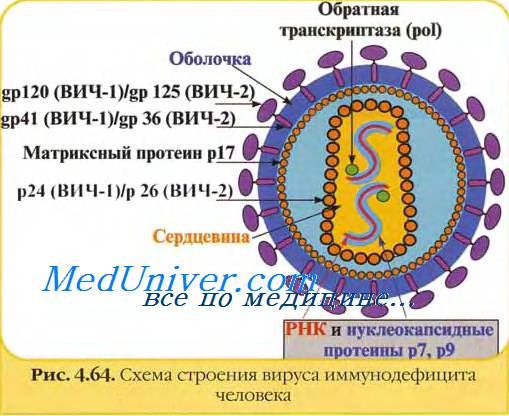

Советы хирургам по защите от инфекций передающихся через кровь

1. Какие заболевания, передающиеся с кровью, имеют наибольшее значение для хирурга?

Обычно среди возбудителей, передающихся при контакте с зараженной кровыо, основное внимание уделялось вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), однако рост заболеваемости гепатитом С в Северной Америке привел к тому, что именно гепатит сейчас является наиболее частым среди заболеваний, передающихся таким путем.

В настоящее время инфицирование вирусом гепатита В, который уже почти 50 лет считается профессиональной патологией хирургов, реже приводит к развитию заболевания, что связано с распространением прививок и разработкой сравнительно эффективной схемы лечения в случае контакта с вирусом.

2. Каков сравнительный риск заражения ВИЧ, HBV и HCV?

а) ВИЧ. На данный момент приблизительно 1 миллион жителей США инфицированы ВИЧ. Последние наблюдения показывают, что передача ВИЧ в больничных условиях происходит редко. Медработники составляют только 5% от всех больных СПИДом, и у большинства из них есть другие факторы, помимо профессиональных, вероятно, и вызвавшие заболевание. Наибольший профессиональный риск отмечен у медицинских сестер и работников лабораторий.

С 1 января 1998 года не отмечено ни одного документированного случая передачи ВИЧ от больного к врачу в результате профессионального контакта.

б) HBV. Нет сомнений, что все хирурги за время нормальной трудовой карьеры контактируют с HBV. Считается, что 1,25 миллиона жителей США болеют хроническим гепатитом В. Чрескожная инъекция инфицированной иглой приблизительно в 30% случаев приводит к развитию острого заболевания. В 75% гепатит В протекает клинически скрыто, а 10% инфицированных на всю жизнь остаются носителями вируса.

У многих носителей, потенциально заразных для окружающих, заболевание протекает бессимптомно, с минимальным прогрессированием или без прогрессирования. Примерно в 40% болезнь постоянно прогрессирует, приводя к циррозу, печеночной недостаточности или даже к генатоцеллюлярному раку.

в) HCV. Гепатит С стал для хирургов самой главной проблемой. Считается, что хроническим гепатитом С страдают приблизительно 4 миллиона жителей США. Риск сероконверсии при чрескожной инъекции инфицированной иглой составляет около 10%, однако в 50% острое заболевание приводит к хроническому носительству инфекции. О течении гепатита С до сих пор существуют различные мнения, однако почти у 40% больных хроническая HCV-инфекция приводит к развитию цирроза.

В последнем случае высок риск развития рака печени, вероятность которого достигает 50% в течение 15 лет.

3. Обеспечивает ли вакцинация против гепатита В полную защиту от заболевания?

В настоящее время для всех хирургов и лиц, работающих в операционной, доступна эффективная вакцинация против гепатита В. Вакцину против гепатита В получают с помощью рекомбинантной технологии; она не является разрушенными частицами вируса, полученными от инфицированных людей. Вводят три дозы вакцины, после чего следует определить титр поверхностных антител, чтобы убедиться в успешности вакцинации.

Приблизительно у 5% вакцинированных людей выработки антител не происходит и требуется повторная вакцинация. Некоторые люди остаются рефрактерными к вакцинации, для них сохраняется риск острого гепатита В. Вакцинация не гарантирует иммунизацию.

Согласно некоторым исследованиям, 50% практикующих хирургов не обладают достаточным иммунитетом к HBV из-за различных причин: отсутствия вакинации у старых хирургов, более чем 5-летнего срока после вакцинации, недостаточного количества рекомбинантной вакцины или неправильной вакцинации и, наконец, неспособности выработать соответствующий иммунный ответ.

4. Существует ли риск заражения больных от хирургов, инфицированных HBV?

Передача вируса гепатита В от хирурга к больному документирована. Анализ крови хирургов, которые могут заразить больных, как правило, положителен на е-антиген вируса гепатита В. Е-антиген является продуктом распада вирусного нуклеокапсида и говорит об активной репликации вируса в печени. Обнаружение е-антигена свидетельствует о высоких титрах вируса и сравнительно высокой заразности больного.

Большое количество документированных случаев передачи гепатита В больным от лиц, занятых в хирургии, может вызвать особенные проблемы и ограничение клинической деятельности для клиницистов, передавших эту инфекцию. В одном из последних отчетов из Англии сообщается о передаче вируса гепатита В больному даже от хирурга с отрицательным анализом па е-антиген HBV.

В последнее время одна национальная организация призывает ограничить деятельность е-антиген-положительных хирургов. Вопрос, можно ли хирургу с хроническим гепатитом В продолжать практику, будет обсуждаться в будущем.

5. Какова правильная тактика при чрескожном контакте с кровью больного, у которого есть гепатит В?

Тактика зависит от вакцинированности медработника. Если он вакцинирован и имеет положительный титр антител, то ничего предпринимать не надо. Если медработник не вакцинирован и не имеет антител к HBV, то ему или ей следует ввести дозу анти-HBV иммуноглобулина и начать серию вакцинации против гепатита В.

Медработникам, которые ранее были успешно вакцинированы от гепатита В, однако не имеют или имеют незначительный титр антител, следует ввести дозу анти-HBV иммуноглобулина и повторную дозу вакцины против гепатита В. Поскольку в большинстве случаев таких контактов с больным неизвестно, инфицирован он или нет, то, в общем, хирургам необходимо знать, есть ли у них антитела, и периодически повторять иммунизацию против гепатита В через каждые 7 лет.

6. Чем HCV отличается от HBV? Кто из них опаснее?

а) Заболеваемость в США:

- HBV: примерно 1,25 миллиона больных.

- HCV: примерно 4 миллиона больных.

б) Путь и последствия заражения:

- HBV: ДНК-вирус, передающийся с кровью; острая форма переходит в хроническую в 10% случаев.

- HCV: РНК-вирус, передающийся с кровью; острая форма переходит в хроническую в 50% случаев.

в) Профилактика:

- HBV: эффективная рекомбинантная вакцина.

- HCV: в настоящее время вакцины не существует.

г) Защита после контакта:

- HBV: людям, которые не были вакцинированы и не имеют антител к HBV, целесообразно введение анти-HBV иммуноглобулина.

- HCV: клиническая эффективность анти-HCV иммуноглобулина не доказана. Среди больных, с которыми имеют дело хирурги в США, больше лиц с хроническим гепатитом С, чем с хроническим гепатитом В, а вакцины против HCV-инфекции нет. Риск сероконверсии для гепатита С составляет 10% против 30% для гепатита В, однако HCV-инфекция гораздо чаще переходит в хроническую форму (50% против 10%). Поэтому HCV-инфекция представляет для хирургов гораздо большую угрозу.

7. Насколько высок риск для медработника заразиться ВИЧ?

Передача инфекции подтверждалось, если был зафиксирован контакт медработника с кровью или биологическими жидкостями инфицированного больного, после чего была отмечена сероконверсия ВИЧ. Профессиональный риск безусловно выше у медицинских сестер и работников лабораторий. Общее число заражений несравнимо с большим количеством контактов с вирусом, которые, по всей видимости, имели место с начала эпидемии (начало 1980-х годов).

8. Меньше ли риск заражения ВИЧ при выполнении операций лапароскопическим способом?

В последнее время лапароскопическую хирургию у ВИЧ-инфицированных больных считают хорошей заменой открытым вмешательствам. Данный метод уменьшает вероятность контакта с кровью и острыми инструментами, однако за счет некоторых его особенностей возможно заражение хирургов иными путями, чем при обычной операции. При десуфляции пневмонеритонеума во время лапароскопических вмешательств происходит разбрызгивание капелек ВИЧ-инфицированной крови в операционной. Риск заражения можно уменьшить, направляя воздух в закрытую систему и принимая соответствующие меры предосторожности при смене инструментов.

9. Является ли эффективным методом защиты использование двойных перчаток?

Вследствие возможности контакта поврежденной кожи с кровыо риск заражения людей, работающих в операционной, вирусом гепатита или ВИЧ повышен. Хотя двойные перчатки могут не предотвратить повреждения кожи, показано, что они явно уменьшают вероятность контакта с кровыо. Исследования, посвященные контакту с кровыо в операционной, показали, что в 90% такой контакт происходит па коже рук хирурга дистальнее локтя, включая область, защищенную перчатками. Согласно одному исследованию, если хирург надевает две пары перчаток, то вероятность контакта его кожи с кровыо уменьшается па 70%. Прокол наружной пары перчаток наблюдали в 25% случаев, в то время как прокол внутренней пары — только в 10% (в 8,7% у хирургов и в 3,7% у ассистентов). Прокол внутренней пары перчаток отмечался при операциях, длившихся более 3 часов; он всегда сопровождался проколом наружной пары. Наибольшее повреждение происходило па указательном пальце неведущей руки.

10. Представляет ли большую угрозу для хирургов попадание капелек в глаза?

Исследование эпидемиологических центров показало, что приблизительно в 13% случаев документированной передачи ВИЧ имел место контакт со слизистой и кожей. Попадание капелек в глаза часто недооценивают, хотя этот вид контакта легче всего предотвратить. В недавно проведенном исследовании изучали 160 пар защитных экранов для глаз, используемых хирургами и ассистентами. Все операции длились 30 минут и более. На экранах подсчитывали количество капелек, вначале макроскопических, потом микроскопических. Кровь была обнаружена на 44% из исследуемых экранов. Хирурги замечали брызги всего в 8% случаев. Лишь 16% капелек были видны макроскопически. Риск попадания капелек в глаза был выше для хирурга, чем для ассистента, и увеличивался с увеличением времени операции. Доказано, что важным является также тип вмешательства: риск выше при сосудистых и ортопедических операциях. Защита глаз должна быть обязательной для всех работающих в операционной, особенно для непосредственно оперирующих лиц.

11. Как часто кровь хирурга контактирует с кровью и биологическими жидкостями больного?

Контакт с кровью возможен при повреждениях кожи (уколы, порезы) и соприкосновении с кожей и слизистыми (прокол перчатки, царапины на коже, попадание капелек в глаза). Контакт вследствие повреждения кожи наблюдают в 1,2-5,6% хирургических процедур, а контакт вследствие соприкосновения с кожей и слизистыми — в 6,4-50,4%. Разница в приводимых цифрах обусловлена различиями в сборе данных, выполняемых процедурах, хирургической технике и мерах предосторожности. Например, хирурги в San Francisco General Hospital принимают крайние меры предосторожности, надевая водонепроницаемую форму и две пары перчаток. Случаев передачи инфекции какому-нибудь медработнику при контакте его неповрежденной кожи с инфицированными кровью и биологическими жидкостями не отмечено. Однако сообщалось о заражении ВИЧ медработников, не имеющие других факторов риска, вследствие контакта с их слизистыми и кожей ВИЧ-инфицированной крови. Вероятность передачи инфекции при таком контакте остается неизвестной, поскольку в проспективных исследованиях у медработников после контакта их слизистой и кожи с ВИЧ-инфицированной кровью сероконверсии отмечено не было.

Риск заражения существует для всех работающих в операционной, однако он намного выше для хирургов и первых ассистентов, поскольку 80% случаев загрязнения кожи и 65% случаев повреждений приходится именно на них.

12. Только ли хирургической техникой объясняется загрязнение кожи?

Кожа с царапинами может контактировать с кровью или биологическими жидкостями даже при соблюдении всех мер предосторожности. К сожалению, далеко не вся защитная одежда защищает в равной степени. В одном исследовании отмечены дефекты у 2% стерильных хирургических перчаток сразу после их распаковки.

13. Какова вероятность сероконверсии после контакта крови медработника с кровью больного для ВИЧ и HBV?

Вероятность сероконверсии после укола иглой составляет 0,3% для ВИЧ и 30% для HBV.

14. Какова вероятность для хирурга заразиться ВИЧ на рабочем месте за все время его карьеры?

Риск передачи ВИЧ хирургу можно вычислить, зная частоту обнаружения ВИЧ у хирургических больных (0,32-50%), вероятность повреждения кожи (1,2-6%) и вероятность сероконверсии (0,29-0,50%). Таким образом, риск заразиться ВИЧ от конкретного больного находится в интервале от 0,11 на миллион до 66 на миллион. Если хирург выполняет 350 операций в год в течение 30 лет, то риск заражения на протяжении всей карьеры для него составляет от 0,12% до 50,0%, в зависимости от переменных величии. В этом подсчете допущено несколько предположений:

а) Мы допустили, что заболеваемость ВИЧ является величиной постоянной, однако считается, что в Соединенных Штатах за год она увеличивается на 4,0-8,6%.

б) Учитывается только контакт с зараженной кровью при повреждении кожи; возможность контакта со слизистыми и кожей (без ее повреждения) не принимается во внимание.

в) Риск считается одинаковым для всех операций, однако известно, что он зависит от длительности и срочности операции, а также от объема кровопотери.

Очевидно, что эти предположения не способствуют точности вычислений, поэтому подсчитанная вероятность — всего лишь грубая оценка на основании имеющихся данных.

15. Знают ли хирурги о своем профессиональном риске?

16. Есть ли эффективные методы уменьшить риск заражения хирургов инфекциями, передающимися с кровью?

Профилактике заражения HBV, помимо общих мер предосторожности, способствует высокоэффективная вакцина, которая, однако, не используется так часто, как следовало бы. Большинство хирургов в возрасте 45 лет и старше не вакцинированы. Также отработан протокол лечения после контакта. Наиболее прагматичный подход для профилактики передачи HCV и ВИЧ — уменьшить вероятность повреждения кожи и контакта с кожей и слизистыми за счет применения оптимальных методик и мер предосторожнсти.

Наконец, при попадании крови необходимо быстро ее удалить. При загрязнении кистей или рук следует их немедленно обработать. Если это невыполнимо, то область контакта надо смочить раствором повидон-йода, а когда это будет возможно — обработать.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Абсцесс – ограниченное капсулой скопление гноя, возникающее при острой или хронической очаговой инфекции и приводящее к тканевой деструкции в очаге (нередко с перифокальным отеком).

Абсцессы кожи и подкожной клетчатки: фурункул, карбункул. Staphylococcus aureus.

Фурункул – острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающих его тканей. В дальнейшем воспаление переходит на сальную железу и окружающую соединительную ткань. Наиболее часто наблюдается на участках кожи, подвергающихся загрязнению (предплечья, тыл кисти) и трению (задняя поверхность шеи, поясница, ягодичная область, бедра). Вызывается чаще Staphylococcus aureus, реже Staphylococcus pyogenes albus.

Фурункулез – множественное поражение фурункулами.

Карбункул – острое гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов и сальных желез с образованием обширного некроза кожи и подкожной клетчатки. Карбункул чаще развивается на задней поверхности шеи, межлопаточной и лопаточной областях, на пояснице, ягодицах, реже на конечностях. Возбудители – Staphylococcus aureus или стафило-стрептококковая инфекция, реже стрептококк.

Код протокола: 09-101е "Абсцесс кожи, фурункул и карбункул других локализаций. Другие уточненные инфекции кожи и подкожной клетчатки"

Период протекания

Длительность лечения составляет 9 дней.

Факторы и группы риска

Истощение, гиповитаминоз, тяжелые общие заболевания, болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение), загрязнение кожи и микротравмы.

Диагностика

Критерии диагностики

При фурункуле – болезненный конусовидный инфильтрат с формирующимся гнойным стержнем, на вершине инфильтрата отмечается небольшое скопление гноя с черной точкой (некроз) в центре. Пустула обычно прорывается и подсыхает, а на 3-7 сутки инфильтрат гнойно расплавляется и некротизированные ткани в виде стержня вместе с остатками волоса выделяются с гноем.

При карбункуле - вначале появляется небольшой воспалительный инфильтрат с поверхностной пустулой, который быстро увеличивается в размере. Напряжение тканей приводит к возникновению резких болей при пальпации, а также распирающей, рвущей, самостоятельной боли. Кожа в области инфильтрата приобретает базовый оттенок, напряжена, отечна. Эпидермис над очагом некроза прорывается в нескольких местах, образуется несколько отверстий ("сито"), из которых выделяется густой зеленовато-серый гной. В отверстиях видны некротизированные ткани. Отдельные отверстия сливаются, образуя большой дефект в коже, через который вытекает много гноя и отторгаются некротические ткани. Температура повышается до 40 С, отмечается значительная интоксикация (тошнота и рвота, потеря аппетита, сильная головная боль, бессонница, изредка бред и бессознательное состояние).

Лечение

При фурункуле операция выполняется редко. Однако при плохом отторжении гнойно-некротического стержня кожа рассекается острым скальпелем. Рассекать фурункул нельзя, так как гнойная инфекция может распространиться на окружающие ткани. Категорически запрещается выдавливать содержимое фурункула и делать массаж в области очага воспаления.

При карбункуле если консервативное лечение не эффективно, показанием для операции является нарастание интоксикации. Операция проводится под наркозом и заключается в крестообразном рассечении карбункула через всю толщу некроза до жизнеспособных тканей с иссечением некротических тканей и вскрытием затеков. Повязки с гипертоническим раствором натрия хлорида, мазью Вишневского или другим антисептиком.

Для вскрытия абсцесса выбирают самый короткий путь с учетом анатомических образований. Можно вначале пунктировать абсцесс, а затем по игле рассечь ткани. Удалив гной, разрез расширяют и иссекают некротические ткани. Полость обрабатывают растворами антисептиков и дренируют марлевыми тампонами с антисептиками, протеолитическими ферментами, антибиотиками, а также резиновыми дренажами. При плохом дренировании из основного разреза делают контрапертуру. Первые 2-3 дня рану перевязывают ежедневно и, когда она очистится от гноя и некротических тканей, переходят на редкие мазевые повязки. В некоторых случаях можно иссечь абсцесс в пределах здоровых тканей и наложить первичные швы с активной аспирацией из раны, что ускоряет ее заживление и позволяет добиться хорошего косметического эффекта.

Обосновано применение витаминов, обладающих противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, улучшающих обмен веществ: аскорбиновая кислота 5% -2,0 в/м №10-15, поливит по 1 др. х 3 раза в день, 10 дней.

Антибиотики с учетом чувствительности микрофлоры:

- феноксиметилпенициллин – 0,25 г 4 раза/сут (при стрептококковой инфекции);

- амоксициллин/клавуланат – 0,375-0,625 г 3 раза/сут.;

- цефалексин 0,5-1,0 г 4 раза/сут.;

- цефуроксим аксетил – 0,5 г 2 раза/сут во время еды;

- эритромицин 0,5 г 4 раза/сут.;

- оксациллин 1-2 г 4-6 раз/сут. в/в, в/м;

- цефазолин 1-2 г 3 раза/сут. в/в, в/м;

- фузидиевая кислота 0,5-1 г 3 раза/сут. внутрь;

- цефтриаксон 1, 0 г 1 раз/сут. в/м.

- итраконазол оральный раствор 400 мг\сут – 7 дней (профилактика кандидоза).

Местно - 2% мазь или крем на основе мупироцина, 2% мазь или крем на основе натриевой соли фузидиевой кислоты.

Учитывая упорное течение заболевания, развитие воспалительного процесса в дерме и сенсибилизацию организма назначаются десенсибилизирующие средства: тиосульфат натрия 30% - 10,0 в/в ежедневно №10-15.

При гнойничковых заболеваниях имеет место нарушение периферического кровообращения и обмена веществ, в связи с чем назначается никотиновая кислота 1% 1,0 в/м №10-15 (улучшает углеводный обмен, микроциркуляцию, оказывает сосудорасширяющее действие и улучшает регенеративные свойства ткани). Назначаются препараты способные адсорбировать токсины: активированный уголь – 6 таб. утром натощак 10 дней.

Для уменьшения возбудимости ЦНС применяют успокаивающие средства – настойка пустырника по 20 кап. х 3 раза в день в течение месяца.

Учитывая, что в патогенезе существенное значение имеют иммуннодефицитные состояния, снижение реактивности организма назначают иммуномодуляторы – метилурацил 500 мг х 3 раза в день - 10 дней; метронидазол по 250 мг х 3 раза в день - 10 дней. С целью коррекции поражений поджелудочной железы, печени и желчевыводящих путей, при нарушении факторов неспецифической защиты и наличии сопутствующей патологии назначается панкреатин по 1 капс. х 4 раза в день, 10 дней.

С целью улучшения реологических свойств крови и микроциркуляции - декстран 400 мл в/в 1 р. в день, курсовая доза 800 мл. Наружно назначают бактерицидные, антисептические препараты – мази с антибиотиками, растворы анилиновых красителей (метиленовый синий, калия перманганат, перекись водорода), противовоспалительные - для улучшения трофики кожи.

Перечень основных медикаментов:

1. *Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 5%, 10% в ампуле 2 мл, 5 мл

2. Феноксиметилпенициллин 500 мг табл.

3. *Амоксициллин+клавулановая кислота таблетка 625 мг; раствор для инъекций 600 мг во флаконе

4. *Цефалексин 250 мг, 500 мг табл., капс.; суспензия и сироп 125 мг, 250 мг/5 мл

5. *Цефуроксим 250 мг, 500 мг табл.; порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе 750 мг

6. *Эритромицин 250 мг, 500 мг табл; пероральная суспензия 250 мг/5 мл

7. *Цефазолин порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг

8. *Цефтриаксон порошок для приготовления инъекционного раствора 250 мг, 500 мг, 1000 мг во флаконе

9. *Итраконазол оральный раствор 150 мл – 10 мг\мл

10. *Натрия тиосульфат раствор для инъекций 30% 5 мл, 10 мл в ампуле

11. *Никотиновая кислота 50 мг табл.; раствор в ампуле 1% 1 мл

12. *Активированный уголь 250 мг табл.

13. Настойка пустырника 30 мл, 50 мл фл.

14. *Метилурацил 10% мазь

15. *Метронидазол 250 мг табл; раствор для инфузий 0,5 во флаконе 100 мл

16. *Панкреатин таблетка, капсула с содержанием липазы не менее 4 500 ЕД

17. *Декстран раствор для инфузий во флаконе 200 мл, 400 мл

18. *Метиленовый синий раствор спиртовый 1% во флаконе 10 мл

19. *Калия перманганат водный раствор 1:10 000

20. *Перекись водорода раствор 3% во флаконе 25 мл, 40 мл

Критерии перевода на следующий этап: заживление операционной раны.

* – препараты, входящие в список основных жизненно важных лекарственных средств

Читайте также: